MCV

こんにちは、院長の栗木安弘です。

血液検査項目の一つですが、低い高いで色々なことが分かりますし、

何らかの疾患が隠れている可能性や次にする検査も分かります。

しかし実際の診療では、検査項目の意味はあまり理解されず、

基準値から外れていても問題にされないことがほとんどです。

そういう私も栄養療法に出会う前は、検査は行ってもMCVは眼中にありませんでした。(医学部では習っていないから当然です)

血液検査は診断や病勢の判断に用いられますが、栄養療法では従来からある検査項目を深く読み込んで病態を把握します。基準値で一喜一憂するのではなく、検査項目の生化学的な意味、なぜその結果なのかを考えること、経時変化を見ることが重要です。

栄養療法は素晴らしい

こんにちは、院長の栗木安弘です。

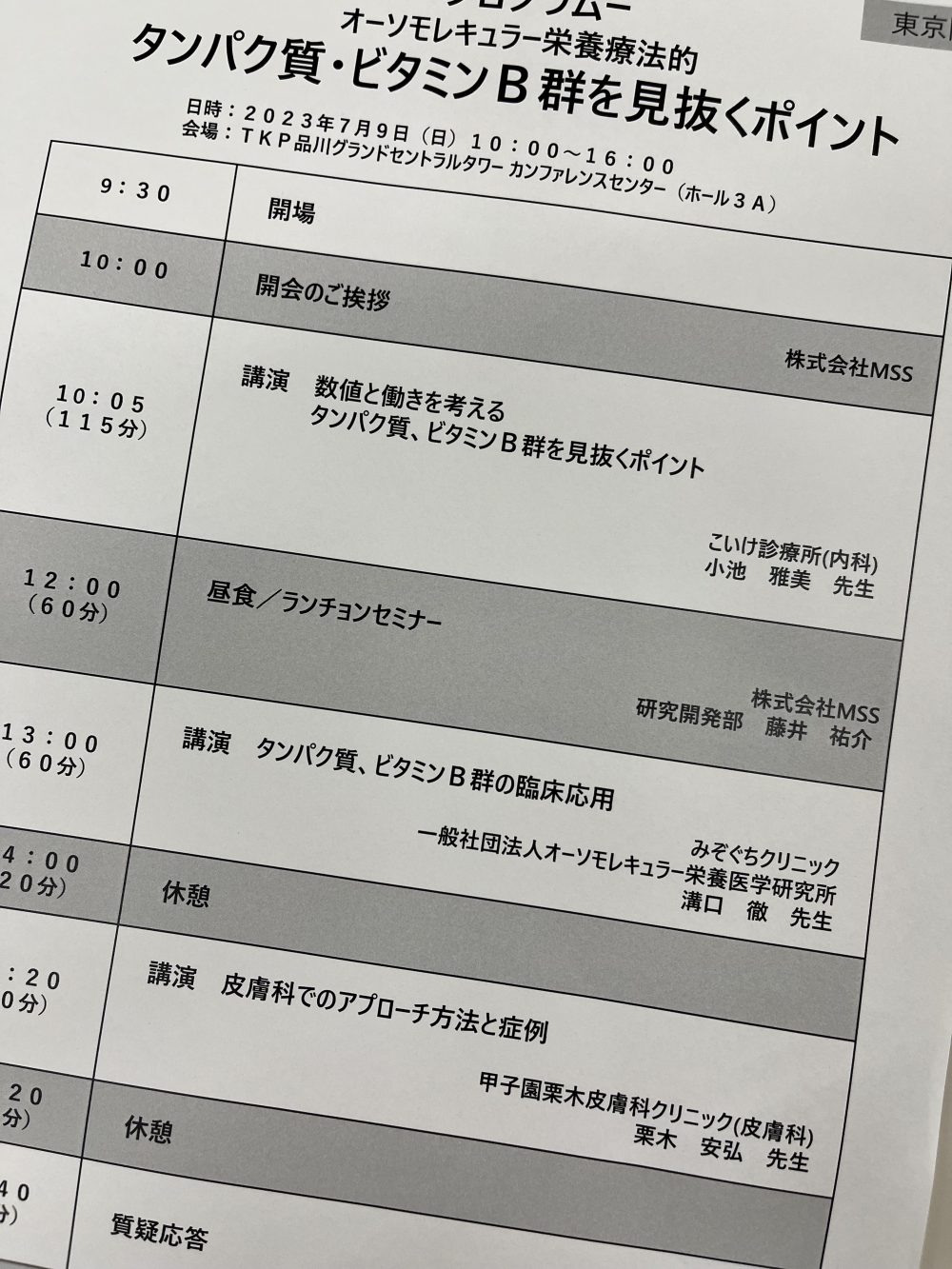

昨日は久しぶりの栄養セミナーでした。

テーマはタンパク質とビタミンB群で、自身も講師として日頃診療で行っている内容をご紹介させて頂きました。

また私以外の講師の先生方や参加された先生方のお話を聞くと栄養療法はまだまだ奥が深いと感じました。

蒸し暑い日でしたが、内容の濃い長い1日でした。

次は皮膚科の学会に向けて発表準備をしたいと思います。

慢性疾患の治し方

こんにちは、院長の栗木安弘です。

数週間前ですが、消化管対策のWebセミナーを拝聴しました。

主に消化管アプローチによる改善例を紹介して頂きました。

糖尿病、脂肪肝、高脂血症、高血圧、アレルギー(アトピー)といった慢性疾患は、

検査異常を薬で抑えたり調整するだけですので、

患者さんは定期的な受診と「いつも通りの薬」が処方され、永遠と通院が始まります。

しかし、消化管対策を行うことで減薬や病気本来の改善が期待できます。

消化対策といっても保険適応の胃薬や整腸剤ではなく、消化管に必要な栄養補給、消化を助けたり、胃腸粘膜の修復と抗炎症、プロバイオティクス、プレバイオティクスなど様々な対策が必要となり専用のサプリメントを用います。

ただこうした対策は日本はアメリカに比べて10年遅れています。

栄養療法を学ぶと病気本来の治し方を理解することができます。

学会発表

こんにちは、院長の栗木安弘です。

研修医時代は上司の命令や医局の方針で学会発表をすることが多く、スライドや原稿を作成してそのまま演壇で読むだけでした。つまり医療の発展や興味というより、プレゼンの練習や皮膚科専門医の点数稼ぎのために渋々やっていた感じがありました。

医者になってある程度年月が過ぎると渋々ではなく、自身の興味のあるフケ症やマラセチア関連での発表が多くなりましたが、栄養療法に出会ってから栄養に関する内容ばかりです。

学会の主旨と異なる栄養の発表は、年配の皮膚科医から批判される事も少なくありませんでした。

ただ様々な代替療法があるなか、できるだけ学術的な領域に留まりたいのと、栄養の素晴らしさを皮膚科医に伝えたいという思いで学会発表は続けております。

コロナも終息したようですので、また発表を再開したいと思います。

多汗症&ニキビ

こんにちは、院長の栗木安弘です。

先日、皮膚科講演会に参加しました。

新しいお薬の宣伝も兼ねて多くの改善例が紹介されており、とても勉強になりました。

ただもう少し多汗症やニキビの発生機序なども紹介して欲しかったですが、

原因を追求理解するよりは、診断して適切な治療というのが医療の方針です。

そして、こうした方針に多くの医師は真摯に取り組んでいます。

今回はそういうことを感じさせられる講演会でした。

病気のほとんが栄養障害が原因であることを理解すれば、こうした疾患も薬だけでなく栄養療法で改善される例も少なくありません。

ただ薬にしろ栄養にしろ治療を続けることが必要だと改めて感じました。

学会向け

こんにちは、院長の栗木安弘です。

この時期は学会が開催されます。

送られてくる学会のプログラムを拝見するととても興味深い内容の演題ばかりです。

最新の治療法を学ぶ学会ですが、一方で病気は益々増え医療費も高騰し続けています。

製薬会社が共催なので仕方ありませんが、

「病気を減らす、薬に頼らない医療」を目指すことも必要なのかもしれません。

そういう主旨で、栄養療法を皮膚科学会でアピールしましたが、

「やってることは正しいけど学会向けではない」

と偉い先生から指摘されたことがありました。😟

私のベスト処方

こんにちは、院長の栗木安弘です。

多少の違いはありますが、ほぼ、

顔と首には弱いステロイド外用

体には強めのステロイド外用

重症例にはデュプルマブ、JAK阻害剤

保湿は絶対に必要に外せない

という画一的なものばかりで、

当たり前ですが食事や栄養についての指導は皆無です。

「病気や薬で治療」「標準治療に合わせて」ということを医師の多くは刷り込まれていますので仕方ありません。それでも医療の限界や「これはちょっとおかしい」と感じるなら、ぜひ栄養に目を向けて頂ければ良いかと思います。

血液検査の理解

こんにちは、院長の栗木安弘です。

勤務医の時は必要と思われる検査をしておりました。

しかし開業してから血液検査について色々知るようになりました。

①検査項目は限られている

検査項目ある程度は包括で、検査項目を増やしても入ってくる点数(1点が10円)は同じです。そのため、検査項目を増やせば、検査会社に支払う金額が増え、クリニックの損失となります。また検査項目が多いと保険審査で「余計な検査」「過剰な検査」と判断され却下される場合もあります。

②検査の追加

採血した検体は、病院や検査会社に一定期間保存しています。検査項目を追加したい場合には、項目によっては保存検体を使うことが可能です。しかしこのことをご存じない医師もおられ、以前他院で2週間ごとに追加採血されていた可哀想な患者さんもおられました。

③基準値≠正常値

健康診断等で行われる血液検査項目ですが、これらの検査の基準値は正常値ではありません。そもそも基準値の決め方が科学的ではないため、検査会社によって基準値が違っていたり、幅が広い、下限がなかったりします。検査結果は、炎症、溶血、脱水、栄養障害などで影響を受け、栄養療法によってこうした要因が取り除かれると本来の値となります。

こうした血液検査の知識は本来は医学部で教えるべきかもしれません。

皮膚科の在り方

こんにちは、院長の栗木安弘です。

皮膚の異常というのは病名だけでなく、

なぜ皮膚の変化が起こるかを考えるべきだと常々思っています。

そういう私も全て理解しているとは言い難いですが、皮膚は内臓(栄養)の表れとすれば、なぜその変化が生じるかはある程度分かってきます。

ただそこまで追求すると診察時間がいくらあっても足りなくなり、治りにくい疾患では説明するのに1時間くらいかかることもあります。

診療単価の安い皮膚科でこうした診療は経営的に難しく、多くのクリニックは短時間で多くの患者さんを診察するか、自費のレーザーや高額な美容処置を取り入れていることがほとんどです。

こうした対応に不満や疑問を抱く患者さんもおられ、私のように内面に目を向けた皮膚の対応も必要かと思っています。

マラセチア検査

こんにちは、院長の栗木安弘です。

フケ症の原因の一つがカビ(マラセチア)ですので、

クリニックでは積極的にマラセチアの検査を行っています。

しかし、この検査をしている皮膚科はそれほど多くなく、

『ひどい時はステロイド外用、軽い時は抗真菌剤外用』

と使い分けているようです。

水虫は検査して抗真菌剤を処方するように、フケ症も真菌検査を行って抗真菌剤を処方すべきだと常々思っております。フケで訴える方は少ないかもしれませんが、検査をせずに医療トラブルが生じた場合に不利になる可能性もあリます。

マラセチア陽性=抗真菌剤という単純な法則ではありませんが、マラセチアの検査はそれほど難しくないため、多くの皮膚科で積極的に行って欲しいと思います。