すべては栄養

こんにちは、院長の栗木安弘です。

皮膚科医は、職業柄、ぬり薬にウエイトを置いて、ぬり方の使い方やスキンケアの指導を細かくおこないますが、

やはり患者さんにしてみれば、ぬり薬中心の細かい治療やスキンケアを続けていくのは、

仕事や育児をされている方、高齢者には現実的に難しいようです。

私も皮膚の病気やぬり薬に関して情報提供や指導も行いますが、

それ以上に、病気(皮膚)と栄養についての重要性を強く感じ、

毎回診療のたびに「栄養、栄養」を強調して述べています。

よく考えれば、体は食べものから作られ、体内のさまざまな化学反応により、

骨、皮膚、筋肉、コラーゲン、血液、血管、神経、ホルモンといった体の材料がつくられ、

栄養により、組織や臓器、さらに感情が動かされるということは、

結局は、食べものの間違った摂り方によって、心身が正常でない状態や発病ということとなります。

食べもの以外では、

空気、水、アルコール、タバコ、薬剤、ストレス、放射線、電磁波、紫外線なども体に入って影響を及ぼしますが、

医学者としては、食べものと薬剤にはできるだけ注意を払うようにしています。

こうしたことを科学的に証明することは難しいですが、

アトピー・アレルギーの増加

不妊症・妊娠や出産のリスク

子供のメンタル、発達障害、少年犯罪

がん、成人病、精神疾患が増えている

認知症や寝たきり高齢者の介護問題

薬の多剤、乱用、副作用、医療費高騰

というような社会的問題も、

大袈裟かもしれませんが、血液検査の正しい読み方により、

多くの方が栄養代謝障害であることを理解すれば、

食の見直し・十分な栄養補給により、ある程度解決できるかと思っています。

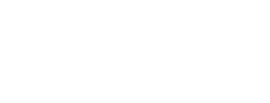

栄養の至適量

こんにちは、院長の栗木安弘です。

栄養療法でもっとも悩ますのはどのくらいの栄養を摂取すればよいかです。

これだけ飲めば効きますという量は決められておらず、

当然、効き目が出る量には、ある程度の量が必要(ドーズレスポンス)でありますが、

これもやはり個人差があり、栄養療法の世界では“至適量”と呼びます。

例えば、

ヘム鉄であれば2個/日でよく効く患者さんもおれば、

出血や需要増で、なかなかフェリチンが上がらない患者さんもおられます。

またビタミンB群であれば、

クリニックのビタミンB群を2個/日飲むだけで調子のよい患者さんもいれば、

脂肪肝や肝障害、がんの方であれば4個/日以上は必要になります。

ちなみに私は最低6個/日は飲んでいます。

基本的には口から天然物を入れる限りは上限はないようで、

大は小を兼ねるという発想から、できるだけ多く摂取してもらう方が効果も出やすいですが、

金銭的なことを考慮すれば、年齢、性差、体格、基礎疾患、改善したい症状から、

その人に一番必要なサプリメントを絞り混んで、量を決めます。

皮膚科の場合には、

皮膚の炎症の程度やジクジクが強い場合や、

広範囲に異常を認める場合には多めに指導するなど、

皮膚の状態や変化や分布によっても量を調整します。

参考までに病態改善に使用する栄養の量を示しますが、

一般的な所要量(欠乏症を防ぐ量)に比べると、桁違いに多い量となります。

次回採血結果持参

こんにちは、院長の栗木安弘です。

栄養療法を取り入れた皮膚科診療では、

血液検査結果を診て栄養評価を行いますので、

クリニックで血液検査を行う前に、

どこかの医療機関や検診で行われた血液検査結果があれば、次回の診察時に持参してもらうようにしています。

実際検査結果を見せて頂くと、基準値内に入っているため、

「異常なし、問題なし」

と言われている方の多くにさまざまな栄養不足があることが分かります。(完璧な栄養状態の方はまずいません)

またコレステロールのような本来は必要ないのに基準値から外れているだけで薬を処方されている方や、

逆に軽い貧血があるにも関わらず放置されているケースもあります。

血液検査項目は臓器別・疾患別に基準値に当てはめて良し悪しを決めることがほとんどですが、

基準値=正常値でありませんし、

検査項目の一つ一つは、

例えばGOT、GPTはアミノ基転移酵素といって、体内の生化学的な反応に関わる項目でもあります。

さらにこうした項目は脱水、軽い溶血、炎症などの要因で本来の値よりも上下することがあります。

生化学的な深読みを医師ができるようになれば、

不定愁訴や病気の多くの要因が栄養障害であると理解でき、

「年のせい、ストレス、アレルギー」でなく、もっともっと患者さんへの対応も変わってくるかと思われます。

脂肪肝と皮膚

こんにちは、院長の栗木安弘です。

クリニックにも脂肪肝の患者さんはたくさん受診されています。

すべての方がそうとは限りませんが、毎回血液検査結果を見せてもらうと、

脂肪肝って、内科通院している割にはなかなかよくなっていない方が多いなぁ、

と感じます。

脂肪肝の治療の多くは、

①コレステロールを下げる薬

②糖尿病合併例では血糖値を下げる薬

③EPL(脂肪肝で唯一保険適応のある薬剤)

が処方され、具体的な生活指導はあまりなく、

ただ単に「痩せなさい」「運動しろ」ばかり指導されていると、患者さんから聞きます。

医師もご存じありませんが、

皮膚を代謝させる核酸は肝臓で作られます。(これをサルベージ合成と言います)

そのため脂肪肝をはじめ肝機能障害は、アトピーやニキビ、湿疹、乾癬といった皮膚のトラブルを生じます。

脂肪肝の治療は、上記の画一的な対応がよくなされていますが、

先ほど言いましたように、実際はあまり成果もなく、結局は皮膚のトラブルが続いている方が多いようです。

できるだけ糖質を減らし、タンパク質摂取、食後の軽い運動、

薬剤という異物ではなく、体が知っている栄養素をたくさん摂取して栄養代謝を改善させることが、

肝臓および皮膚に対する本当の意味での改善策となります。

外用中心主義

こんにちは、院長の栗木安弘です。

先週の金土はクリニックを臨時休診して横浜で開催された皮膚科学会に出席しました。

さまざまな皮膚疾患の講演がありましたが、おもにアトピー性皮膚炎やスキンケアに関する講演に参加しました。

講演内容は、エビデンスの高い外国の論文からの研究データを説明されながら、

ステロイド外用剤の安全性やぬり方(おもに1FTUやプロアクティブ療法)、保湿の重要性が強調されていました。

具体的には、皮疹が軽快しても週2~3回のステロイド外用、1日2回の保湿を継続することが重要で、

こうしたケアを生活の一部として取り入れるような提案もされていました。

多くの皮膚科医はメモを取ったり、うなずいたりしておりましたが、

私はあまり素直に受け入れることはできませんでした。

どうしても皮膚科医はぬり薬やスキンケアを中心に考える傾向がありますが、

患者さんは何かをぬるため、保湿をするために生活しているわけではありませんし、

べたべたして気持ち悪い、患部に手が届かない、仕事や育児が忙しい場合には、継続することは難しいようです。

そして何よりもこうした治療やケアで完治できればよいのですが、

結局は永久にこの治療が続けられ、喜ぶのは製薬会社ということになります。

やはり、面倒な外用療法やスキンケアが必要でなくなる対策を併用していく必要がありますが、現時点ではエビデンスが乏しいようです。

学会では亜鉛に関する講演もあり、同じようなことを述べていた皮膚科でない医師もおられましたが、

やはり皮膚科医は、内面ではなく、外から何かを施すことに関心があるようだと大いに感じた学会でした。

皮膚科学会

こんにちは、院長の栗木安弘です。

明日から横浜で行われる第114回日本皮膚科学会総会でポスター発表をおこなうために、

ご迷惑おかけしますがクリニックは臨時休診といたします。

今回は脂漏性皮膚炎がテーマで、

一般に大人の脂漏性皮膚炎(フケ症)は、慢性に繰り返すため治りにくいとされています。

治療法として、ステロイドローションや抗真菌剤入り外用剤が処方されますが、

その使い方には明確に決まっておらず、

そのあたりをマラセチア(真菌)やビタミンBと関連付けて多くの先生方に理解していただきたいと思います。

爪削り

こんにちは、院長の栗木安弘です。

当クリニックでは、

分厚くなった爪の水虫に対して、電気ドリルを用いて、

病変部をできるだけ取り除き、外用剤の効果を高めていく爪削りの処置を行っています。

こういった処置をしていない皮膚科では、

爪水虫に対してはぬり薬だけが処方されていますが、

どう考えても、厚く変形した爪水虫には、ぬり薬だけでは治らないと分かっていても、

処方が続けられていることが多いようです。(そのうちあきらめて受診しなくなる)

糖尿病に対して血糖降下剤

高血圧に対して降圧剤

アトピーに対してステロイドや保湿剤

など病気に対して、決められた保険適応の薬を処方することは間違いではありませんが、

本気で治したければ、爪削りも含めて、詳しい説明、薬以外の対策、食事・栄養指導など、

ある程度医師が努力しなければならない部分も多々あるかと思われます。

毎回爪削りの処置を行うたびにそう感じています。

皮膚の役割

こんにちは、院長の栗木安弘です。

今回は少し基本に戻って、皮膚のはたらきについてご紹介します。

毎日多くの方の診療をしていて、

皮膚が臓器の一部で、日々の食事から作られているということを自覚されている方はほとんどおられないようです。

栄養が皮膚に届くことで、新しい皮膚細胞が作られ、古い細胞は垢(アカ)になって脱落していきます。

これを専門用語で“角化”と言います。(角化の材料はビタミンA、亜鉛、コラーゲン)

角化は皮膚の内部から外部に向かう一方通行の代謝で、

古い細胞だけでなくメラニン色素や重金属や老廃物、汗や皮脂なども排出していきます。

つまり皮膚は排泄器官であるということであり、

外側から軟膏やクリームや保湿剤を長くぬり続けることは、

とても不自然で無理があることは容易に理解できるかと思われます。

皮膚のケアや治療は、一般的にはスキンケアやステロイド外用剤が常識のようで、

学会に行けば、保湿の重要性、ステロイド外用剤の安全性がしきりに強調されていますが、

皮膚をよくするためには、皮膚に栄養が届くための十分な血液と、

十分な栄養を体の内側から与えてあげることが最も自然で安全な方法だと言えます。

逆に考えると、皮膚がかゆい、赤い、ブツブツ、ジクジク、カサカサなど、

皮膚のさまざまな変化や異常は、血液や栄養状態の異常のあらわれとなります。

こうした細かい変化を読み取り、内臓の異常をみつけることも皮膚科医には求められます。

来なくなった患者さん

こんにちは、院長の栗木安弘です。

最近、栄養療法を目的に遠方から受診される患者さんもちらほら増えてきましたが、

やはり栄養療法を行っていても、なかなか良くならず、

結局受診されなくなった患者さんも過去に何人もおられました。

今考えると、

何がいけなかったのか?

どうしてよくならなかったのか?

サプリメントの選択を間違えたのか?

などいろいろ検討や反省すべきことがたくさんあります。

受診されなくなった患者さんの傾向をみると、

やはり幼少時からのアトピー性皮膚炎で、

長年ステロイド外用剤を繰り返し使用し、その後脱ステを行われた患者さんが多かったようです。

皮膚の目立った変化として、

ジクジクした浸出液が出る、かゆみや赤味が強い

ことが多く、やはり炎症のコントロールがうまく行かなかったせいだと思われます。

こうした方は栄養補給よりも抗炎症を優先すべきで、

炎症の原因として、

①アレルギー(遅延型食物アレルギー→消化吸収・腸内環境)

②感染症(ブドウ球菌やカンジダ)

③酸化ストレス、抗酸化力の低下

④何かにかぶれている

⑤油の摂り方

など個々で対応は異なります。

現状のアトピー治療では、

アレルギー体質やアトピー性皮膚炎を完治させる薬(ぬり薬)はなく、おもに対症療法が主体になります。

栄養療法で使用するサプリメントは高額で、すぐに効果も出ませんが、

アレルギー体質や弱った皮膚を変えてくれる安全な武器だと確信していますので、

可能な限り、続けていただけるよう情報提供をしていきたいと考えています。

名医とは?

こんにちは、院長の栗木安弘です。

最近本屋さんにいくと、やたらと全国の名医、おすすめの病院といった本がよく販売されています。

とくに名医と呼ばれる医者は大勢いるようで、

その解釈は、

ある特定の疾患の知識や治療技術が優れている専門家

患者さんの話をじっくり聞いてくれる

患者さんの希望にそった治療をしてくれる

薬をたくさん出してくれる

病気を早く見つけて治療してくれる

講演や医学論文をたくさん執筆している

など人それぞれ定義にバラつきがあります。

私もこうした名医をたくさん知っていますが、個人的には、上記のような医師だけでなく、

薬や西洋医学だけに過信せず、食事の見直しや、細かい栄養指導にて、

できるだけ薬に頼らない、薬を減らす努力を日々行う医者が名医かなぁと思っています。

昨日のラジオ番組で、

15種類飲んでいた薬を減らしたら、症状がよくなった高齢者のニュースを聞いてそう思いました。