向学心

こんにちは、院長の栗木安弘です。

医者としていつまでも向学心をもっていきたいですが、

やはり年齢を重ねれば重ねるほど、新しいことを学んだり挑戦することが億劫になることもあります。

とくに栄養療法は今まで学んできた医療と異なり、

日常診療にサプリメントや食事療法を導入するため、新しい知識や説明が必要となります。

面倒なことは避けて今までのやり方を通すことは悪いとは言いませんが、

何とか治したいという強い思いがあるのなら、

今までとはまた異なる新しい知識や治療法を得ることも必要かと思います。

時々栄養療法のセミナーに参加しますが、

素晴らしい講師の先生方以上に、

謙虚に講義を受けておられる年配の先生方をみると非常に頭が下がる思いがします。

いつまでも謙虚に学ぶ姿勢って大事ですね。

3分診療

こんにちは、院長の栗木安弘です。

悪いとはいいませんが、これでは十分納得できる診察は難しいかもしれません。

特にクリニックでは栄養療法を併用していることもあって、

通常の皮膚科診療に加えて、

血液検査結果説明、食事指導、サプリメントの相談なども私一人で行っているため、

一人10分以上診察時間がかかる患者さんもおられます。

そのため、お待たせしている患者さんも大勢おられますが、

皮膚科治療や栄養療法に真摯に取り組んでいただくためには、やはり丁寧な説明が必要かと考えています。

この間電車に乗っていたら隣のカップルが、

「医者は薬出すだけ」

「親身になって考えていない」

という声が聞えてきました。

やはりこうしたイメージを抱かれないためにも十分な説明をして納得して頂きたいと思います。

「病気や薬について、説明されても分からない」とおっしゃる患者さんも大勢おられますが、

せめて自身の栄養状態だけでも理解できれば、食生活の見直し等の自己管理もできるかと思っています。

日本皮膚科学会総会参加

こんにちは、院長の栗木安弘です。

先週の土曜・日曜は京都で開催され日本皮膚科学会総会に行ってきました。

皮膚科学会総会は皮膚科領域では最も大規模な学会であるため、

全国から皮膚科医や関係者が参加され、会場は大勢の人と熱気であふれていました。

会場の京都国際会館は自然が多く空気もきれいで気持ちいい会場ですが、とにかく遠かったです。

京都駅から国際会館まで地下鉄で約10駅、そこから徒歩で300~500mくらい歩きます。

以前もここで3日間参加したときは京都駅から毎日行っていたため、

その往復と会場内をあちこち移動していため足が痛くてたまりませんでした。

今年は私自身の発表はなく、アトピー、漢方、かゆみ、内臓疾患と皮膚、一般演題などを中心に講演を聴いておりました。

今回もまた新しい知見や知識の整理ができて大いに参考になりました。

しかし講演終了後、

「いつまで薬をつづければいいでしょうか?

「止めれば再発します。少量でもいいのでずーと」

という質疑応答を聴いて、

やはり研究、エビデンス、薬の使い方、手技的なことだけでなく、

もっと体質改善、自然治癒力の向上、予防、薬に頼らない治療(減薬)、食事療法、栄養と疾患というテーマも取り入れなければ、

病気は根本的に解決しないような気がしました。

薬剤性吸収不良症候群

こんにちは、院長の栗木安弘です。

以前、NHKの番組で、

降圧剤によって小腸の微絨毛に萎縮が生じ吸収障害を起こしたビタミンB1欠乏患者さんが紹介されていました。

薬剤性吸収不良症候群

薬というのはもともと人の体にない成分ですので、

肝臓・腎臓障害、発疹、かゆみ、薬疹といったよく知られている副作用だけでなく、

今回のような新たな副作用も生じる可能性もあります。

私自身の経験ですが、感染症や発熱もないのにCRPという炎症反応だけが上がり続けていた患者さんも実は薬剤性であったこともありました。

降圧剤以外に高脂血症薬、血糖降下剤、胃酸抑制剤、抗生剤、痛み止めなどよく使用される薬剤にも、未知の副作用や栄養代謝障害(栄養障害)を生じることもあります。

薬は必要なときはしっかり使いますが、よくなれば薬を減らしていく努力を医師も患者さんもしなければなりません。

こうした努力をされているクリニックもありますが、

クリニック院長の友達に聞くと、血圧測定、世間話をして、

「いつも通り処方しますね」

「今日はどの薬が要りますか」

というやりとりだけで終わっていることも多いようです。

サプリメントに数万円

こんにちは、院長の栗木安弘です。

栄養はドーズレスポンスと言って、ある程度の量がないと効果が出ません。

そのためたくさん飲んでいただくことが理想であり、たくさん飲めば効果があるのは分かっていますが、

実際は金銭的な理由でそんなたくさん飲めないという方が多いようです。

そのためクリニックでは、これとこれが最低でも必要であるということを、

皮膚の症状や血液検査結果、あるいは改善したい症状により、サプリメントを絞ってすすめています。

そのため多くの方は月に5000円~3万くらいの予算で栄養療法を行っていますが、

それでもサプリメントは安いお手軽というイメージがあるだけに、

それだけ費用をかけることは一般的には考えられないことです。

私自身も家族を含めて月数万円のサプリメント代がかかります。

しかし病気になれば、治療費や入院費など、どのくらい費用がかかるか分かりませんし、

検査や処置や手術の苦痛や後遺症、薬を長く飲むことの副作用も心配になります。

また病気になれば、家族やクリニックスタッフや患者さんにも迷惑がかかります。

つまり、できるだけ医療機関のお世話にならないように数万円の投資を体にしているというわけです。

外用はシンプルに

こんにちは、院長の栗木安弘です。

女性は化粧水や乳液などは日常生活の一部でそれほど面倒ではありません。

しかし、それに加えて、治療のために軟膏やクリームをぬるという作業は、

仕事や育児(子供にぬる)をされている方は忙しくてぬる時間もありませんし、

高齢者や障害のある方は部位や範囲によって難しい

頭部や背中は見えない

全身には無理

手足はべたつくし、仕事中は無理

など、ぬり薬は、万人向きではないし、案外手間がかかり、面倒で続かないことが多いようです。

それでも皮膚科の多くは、

「スキンケア、スキンケア」

「ステロイドはしっかりぬる(なおらないのはぬり方が悪い)」

「やめずに2~3回/週はぬること」

「あれをぬって、次にそれをぬって、最後にこれ…」

という外用中心のケアや指導されることがほとんどです。

皮膚科の場合、ぬり薬を中心に考えるのは仕方がないかもしれませんが、

ぬるために生きている、生活しているのではありません。

やはり外用は患者さんの負担の少ないようにシンプルにして、

できるだけ内面から皮膚を丈夫にさせることが自然治癒力のアップにつながります。

がんと慢性炎症

こんにちは、院長の栗木安弘です。

日曜日は品川で「がんと慢性炎症」のセミナーに参加しました。

主に、

がんと炎症と栄養

がん治療への栄養療法の取り組み

慢性炎症と疾患

といった内容で、今まで何回も拝聴していますが、また新しい発見があり今後の診療に活かせる内容でした。

がんと言えば、手術、抗がん剤、放射線治療が3大治療とされており、

がんの臓器別、ステージの種類により、

手術だけ(どのくらい切除するか)

手術+抗がん剤(+放射線)

などの細かいメニューが決められています。

私も大学病院時代はこうした標準治療を行っていましたが、

なかには治療を拒否される患者さんもおられ、ひたすら説得していたこともありました。

やはり大きな病院では決められた治療を行わないと、

医療訴訟があった場合に医療者に不利になることから、標準治療に従わざるをえないのかもしれません。

今はどうか知りませんが、

当時は患者さんのためというよりは、医療訴訟に負けないため、医局の方針、など医療者の保身のために行っていたような感じでした。

がんという病名には標準治療でしょうが、このようなセミナーでがんの本質を学ぶようになると、

がんになってる患者さんには栄養状態の改善や免疫・抗酸化アプローチが絶対に必要だと思われます。

薬を止めたい。

こんにちは、院長の栗木安弘です。

医療機関に通院されている患者さんのなかに薬を止めたいという方は何人もいますが、

主治医の前では、薬を止めたいとはなかなか言えず、

「飲んでおいたらいい」の一言で仕方なく飲んでいる患者さんも少なくありません。

慢性疾患の場合には、症状や検査異常を薬で抑えつけるしか方法がないため、

主治医も薬を止めて悪化した時の責任が取れないため、永遠と薬が続きます。

とくに高血圧、心臓、糖尿病、高脂血症、不整脈、精神疾患といった生命にかかわる疾患の場合には、

容易に減薬や中止は行いませんし、患者さんも薬がなくなれば不安になり医療機関を受診し続けます。

私も10種類以上服用されていた高齢者に減薬目的で主治医に手紙を書いて郵送しましたが、

なかなか現状では減らすことができないという返事をいただいたこともありました。

薬も症状緩和や緊急処置には必要ですが、

長く使用し続けることで栄養障害が進行し、かゆみや皮膚も含めた新たな症状や異常が生じることを医師は理解しなければなりません。

必要な場合にはしっかり薬を使用し、食事療法および栄養療法を併用することで薬を減らしていくことが理想ですが、

実際は、

医師「いつも通り処方しますね」

患者「薬だけ飲んでいれば安心」

というやりとりが多いようです。

同窓会

こんにちは、院長の栗木安弘です。

先週土曜日は約30年ぶりの同窓会でした。(とは言っても3人だけですが…)

高校時代の友人は約30年経っても、

風貌はそれほど大きく変わっておらず、大病もなく元気にされていたので安心しました。

普段は医師ばかりの集まりが多く、話題は医学的なことばかりですが、

こうした職種の異なる友人の仕事や職場の苦労話も大いに参考になります。

また今回は私が皮膚科医であるということから、皮膚科クリニックの受診話も聞かせていただきました。

やはり皮膚科は、

いつでも混んでいる

診察が早い(すぐ終わる)

説明はあまりない、外用のみ

という患者さんの立場から厳しい意見を聴くこともできました。

こうしたあまりよろしくないイメージをできるだけ払しょく・改善するため、

体の内面(栄養)を重視した皮膚科診療を一層心がけようと思いました。

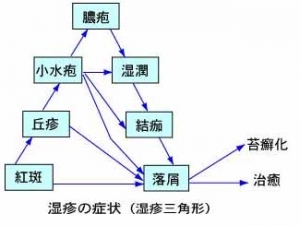

皮膚の変化と栄養

こんにちは、院長の栗木安弘です。

皮膚の変化は、教科書的に細かく分類されていますが、

代表的なものとして、

ブツブツ(丘疹)、赤い(紅斑)、ジクジク(湿潤)、ゴワゴワ(苔癬化)、カサカサ(落屑)、ひび割れ(亀裂)などがあります。

体は食べものからできており、皮膚も臓器の一部と考えれば、皮膚の変化も栄養障害のあらわれとなります。

こうした変化と栄養の関係を分かりやすいようにざっくり分けると、

ブツブツ、かゆみ:鉄不足

ジクジク、ひび割れ、色素沈着:亜鉛不足(糖質過剰)

赤い、血管拡張:ビタミンB群・C・E不足(糖質過剰)

ゴワゴワ、カサカサ:タンパク質・ビタミンA不足

という傾向があり、その多くは混在しています。

例えば、湿疹というのは、湿疹三角(下図)とよばれ、

その変化には、ブツブツ、ジクジク、赤い、カサカサなどの多様性があり、

総合的な栄養障害が原因となりますが、どのあたりの栄養が最も必要かは、

皮膚科医の目から診て皮膚の変化や部位や症状から判断し、血液検査で確認します。

「栄養障害と言われたけど皮膚に何もない」

と言われるかもしれませんが、

肉眼的に確認できないだけで、拡大鏡や顕微鏡レベルや分子レベルといった変化は誰でもありますし、

人によっては、粘膜や髪の毛や爪にあらわれる場合もあります。

アトピー、フケ症、ニキビ、乾癬…など病名にこだわるのも大切ですが、

目に見える皮膚の変化をしっかり診て考えることがもっと必要です。