脂肪肝と皮膚

こんにちは、院長の栗木安弘です。

クリニックにも脂肪肝の患者さんはたくさん受診されています。

すべての方がそうとは限りませんが、毎回血液検査結果を見せてもらうと、

脂肪肝って、内科通院している割にはなかなかよくなっていない方が多いなぁ、

と感じます。

脂肪肝の治療の多くは、

①コレステロールを下げる薬

②糖尿病合併例では血糖値を下げる薬

③EPL(脂肪肝で唯一保険適応のある薬剤)

が処方され、具体的な生活指導はあまりなく、

ただ単に「痩せなさい」「運動しろ」ばかり指導されていると、患者さんから聞きます。

医師もご存じありませんが、

皮膚を代謝させる核酸は肝臓で作られます。(これをサルベージ合成と言います)

そのため脂肪肝をはじめ肝機能障害は、アトピーやニキビ、湿疹、乾癬といった皮膚のトラブルを生じます。

脂肪肝の治療は、上記の画一的な対応がよくなされていますが、

先ほど言いましたように、実際はあまり成果もなく、結局は皮膚のトラブルが続いている方が多いようです。

できるだけ糖質を減らし、タンパク質摂取、食後の軽い運動、

薬剤という異物ではなく、体が知っている栄養素をたくさん摂取して栄養代謝を改善させることが、

肝臓および皮膚に対する本当の意味での改善策となります。

名医とは?

こんにちは、院長の栗木安弘です。

最近本屋さんにいくと、やたらと全国の名医、おすすめの病院といった本がよく販売されています。

とくに名医と呼ばれる医者は大勢いるようで、

その解釈は、

ある特定の疾患の知識や治療技術が優れている専門家

患者さんの話をじっくり聞いてくれる

患者さんの希望にそった治療をしてくれる

薬をたくさん出してくれる

病気を早く見つけて治療してくれる

講演や医学論文をたくさん執筆している

など人それぞれ定義にバラつきがあります。

私もこうした名医をたくさん知っていますが、個人的には、上記のような医師だけでなく、

薬や西洋医学だけに過信せず、食事の見直しや、細かい栄養指導にて、

できるだけ薬に頼らない、薬を減らす努力を日々行う医者が名医かなぁと思っています。

昨日のラジオ番組で、

15種類飲んでいた薬を減らしたら、症状がよくなった高齢者のニュースを聞いてそう思いました。

神戸漢方セミナー

こんにちは、院長の栗木安弘です。

先週の土曜日は神戸三宮で「明日から使える漢方セミナー」という講演に参加しました。

講演内容は

漢方薬の基礎知識

皮膚科での適応

新たな使用法

など新しい発見がたくさんあってとても勉強になりました。

漢方は“証”というものがあって、

患者さんの体質や皮膚の状態、詳しい問診で、必要な漢方薬を決定します。

うまく当たれば効果が高いようですが、証の見極めは経験やコツといった主観的な要因が強くもあるかと思われます。

病気を専門的にみる西洋医学と異なり、

体全体を良くする漢方治療は、栄養療法とよく似ており、

証にあたるものが、血液検査結果による栄養評価で、漢方薬にあたるものがサプリメントとなります。

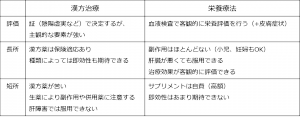

漢方治療、栄養療法、それぞれメリットデメリット(下表)ありますが、

互いのよいところを組み合わせて行うことがベストだと思われます。

外用剤は安全か?

こんにちは、院長の栗木安弘です。

皮膚科医のほとんどがステロイド外用剤は正しく使えば問題はないと考えており、

皮膚科クリニックのホームページ内や、

皮膚科の教科書、皮膚科関連の学会や講演会でも、

ステロイド外用剤の適切な使い方や安全性がアピールされています。

個人的には、薬は長く使用しない方がよいと思っていますので、

短期間ステロイド外用剤を使用する場合はほとんど影響はないようですが、

だらだらと長く使用し続けるとことは、

皮膚の萎縮、毛細血管拡張、易感染など皮膚にとってはあまりよくないかと思われます。

(内臓のサインも消されてしまいます)

こうした副作用だけでなく、

茶のしずく石鹸事件のように、

経皮感作といって、皮膚に何かを塗り続けると、皮膚から吸収した成分にアレルギーを起こすように、

個人的にはぬり薬の主成分や添加物や保存料に対するアレルギーが生じるのではないかと懸念しています。

最近TVで、湿疹や乾燥した皮膚に離乳食などの食べものが口について経皮感作(食物アレルギー)を起こすことから、

幼少時から保湿剤によるスキンケアを行うこと勧められています。

たしかに保湿剤もぬり続けることで食物アレルギーは予防できても、

ぬり薬に含まれているさまざまな化学合成成分でアレルギーを生じる危険性もあると思われるので、

たとえ弱い薬や保湿剤でも基本的に皮膚に何かをぬり続けることは避けるべきです。

まぁ皮膚は本来何かをぬるためにあるのではありませんから。

遅延型食物アレルギー勉強会

こんにちは、院長の栗木安弘です。

土曜日は名古屋で腸内環境&遅延型食物アレルギーのセミナーがありました。

皮膚科とはあまり関係なさそうな内容ですが、

私にとっては非常に興味深く、面白い内容でした。

最近ようやく腸内環境について注目されるようになりましたが、

皮膚科領域ではまだまだ治療に応用されることは少なく、

かつアレルギー学会は遅延型食物アレルギーの検査を推奨しないという注意勧告も出されています。

私も以前、皮膚科学会で遅延型食物アレルギーの症例発表した時も、

こうした学会の指摘を受け、大学病院の偉い先生に注意されたことを覚えています。

食物アレルギーの対策は抗原除去が中心ですが、

やはり何でも食べられるような健全な消化吸収、腸内環境を作っていくことが必要で、

消化管に必要なグルタミン、ビタミンA、食物繊維、鉄、ビタミンB群、乳酸菌といった栄養素が必要となります。

またアレルギーだけではなく、乾燥、ストレス、病原体、活性酸素、慢性物理刺激に負けない丈夫で強い体(皮膚や粘膜や内臓)を作るのもこうした栄養素が必要となります。